Column

記事コンテンツ

【提案のご依頼前に】YouTubeチャンネル運用前の確認事項と戦略設計

2025.04.30

#YouTube

こんにちは。アシモト取締役兼プランナーの古屋です。

この記事では、企業がYouTubeチャンネルを運用する前に確認すべき事項と、私たちが提案時に重視している要素について、分かりやすく解説します。

YouTubeという媒体をどのように活用すれば、自社のブランドや商品をより魅力的に伝えられるのか? そのヒントを本記事でお伝えできればと思っております。

※前提:本記事は「すでにブランドイメージがある企業が、それをYouTubeで最適に表現する」場合を想定しています。ブランド構築から始めたい場合は、別のアプローチが必要です。

1. YouTube運用に適しているかの確認

1. YouTube運用に適しているかの確認

YouTubeを始めるにあたって、「本当に自社に合っているのか?」と感じている方も多いのではないでしょうか?

まずは、その疑問を解消していくために、媒体としての適性から確認していきましょう。

媒体としての適性をチェック

■YouTube利用者層

-

YouTubeは10〜60代以上まで全世代にリーチ可能

-

特に50代以上の利用率が高いのが特徴

→貴社のターゲット層と合致していますか?

YouTubeは若者向けと思われがちですが、実はシニア層にも強い媒体です。 自社の商品やサービスが幅広い世代に訴求できるのであれば、十分に適している可能性があります。

■ 類似コンテンツの存在

-

YouTube上に類似サービス・商品を扱うコンテンツはありますか?

-

その再生数は伸びていますか?

「すでに似たコンテンツがあるなら、うちが出す必要はないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、すでに再生されているということは、需要があるということ。

質の高い動画を出せば、後発でも十分に再生数を伸ばせます。

▼逆にコンテンツが無ければ?

-

競合がいないブルーオーシャンの可能性も。

例:「退職代行モームリ」(https://www.youtube.com/@momuri)

「退職代行」というサービスが一般に認知されていない時期にYouTubeチャンネルを開設。

大きなバズを起こして再生数を伸ばし、認知度と利用意向を高めた事例です。

※弊社事例ではございません。

競合不在の領域であれば、一気に知名度を上げるチャンスかもしれません。

2. 弊社のYouTube運用が提供できる価値

2. 弊社のYouTube運用が提供できる価値

次に、YouTubeを活用することで「どんな価値が得られるのか?」をご紹介します。

予算やリソースを割くからには、得られるメリットを明確にしたいところです。

※作る動画や戦略によって得られる効果は変わります。

ここでは、弊社が得意としている戦略で運用した場合の効果を記載しております。

2-1. 高エンゲージメントの実現

-

長尺動画によってユーザーとの接触時間が増え、ファン化が進む

-

商品購入の前後に高い影響力を発揮

視聴者が10分、20分と貴社のコンテンツを見続けてくれる。

これは、広告バナーや短尺SNS投稿では実現できない価値です。

企業のメッセージをじっくり伝え、ユーザーに「この会社 / サービス / 商品をもっと知りたい」と思ってもらうことができます。

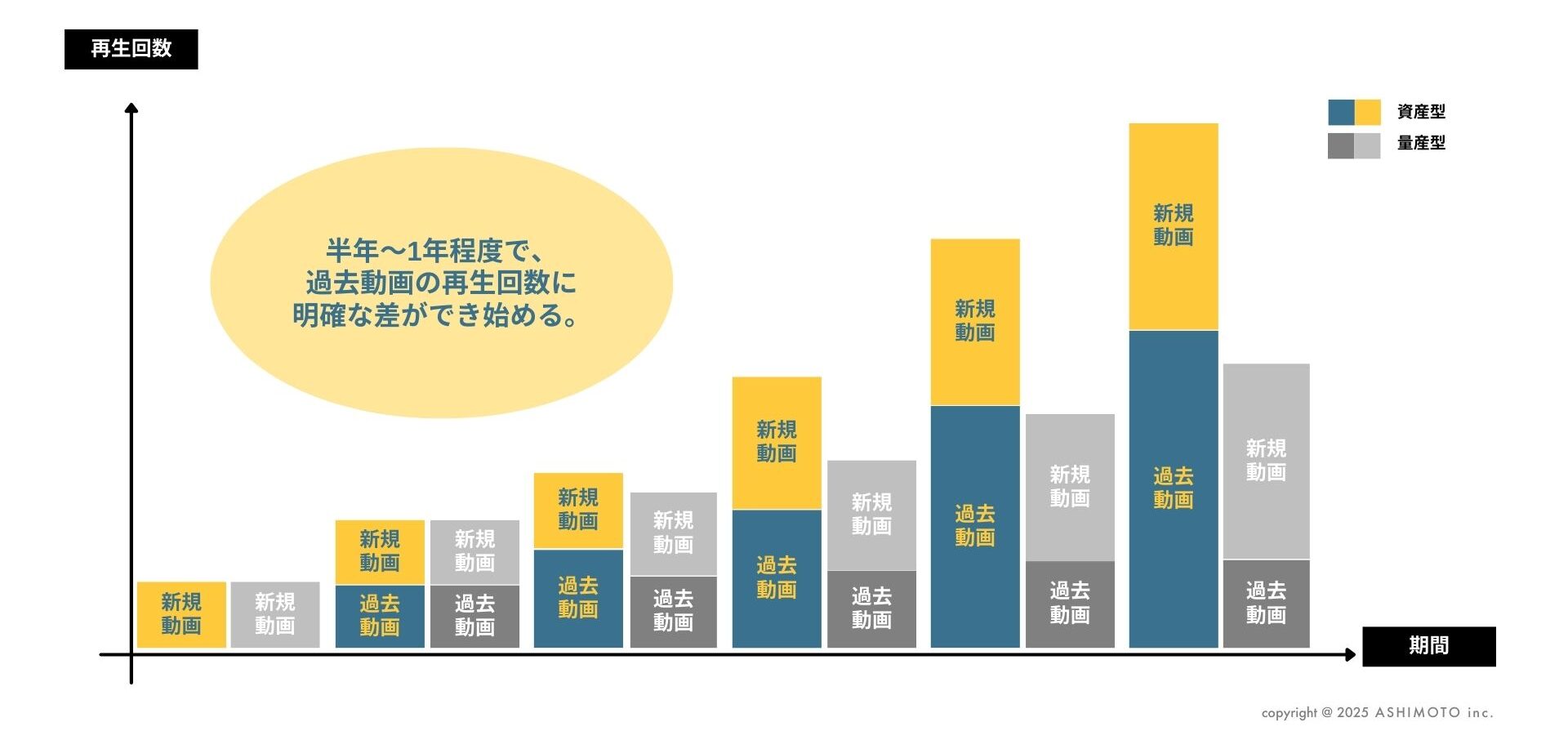

2-2. 中長期的に再生が積み上がる

-

弊社が制作するYouTube動画は、公開から1〜2年経っても継続的に再生される

-

短期拡散狙いならTikTokやXが適している

公開した動画が、1年後、2年後でも新規ユーザーの目に触れ続ける。

その積み上げ効果が、企業のブランディングやマーケティングに長く寄与してくれるのが弊社のYouTube運用の強みです。

画像:量産型の動画を投稿した場合と、制作が伸び続ける動画を投稿した場合の、月間再生数の伸び率

再生を伸ばし続けるために重要なこと

-

同じフォーマットで投稿を継続

-

一定以上の再生時間を確保

これらを意識して投稿することで、アルゴリズムに乗りやすくなり、継続的な露出と再生を狙えます。

※ご提案時には、ロジックや実数値とともにさらに詳しくご説明いたします。

3. 動画投稿までに必要な構築フロー

3. 動画投稿までに必要な構築フロー

ここからは、実際に動画を投稿するまでに、どのような流れで設計していくのかをご紹介します。

「なんとなく始める」のではなく、戦略的に設計していくことで成果に繋がります。

以下の要素について、それぞれ解説します。

施策戦略 → 動画フォーマット → 出演者の選定 → 演出の設計

→ 構成の設計 → 企画の具体化 → 台本制作

3-1. 施策戦略

まずは大枠の目的設計から始めます。 YouTubeでどこまでを担当し、どこから他の施策につなげるのかを設計します。

-

認知・興味喚起:YouTube

-

比較検討・購入後押し:広告・EC・LPなど

YouTubeは直接的なコンバージョンを図る場ではなく、前段階として興味や好意を育てる場所と捉えます。

そのため、KPIは再生数を基本とし、中長期的には「指名検索数」などのブランド指標も活用します。

3-2. 動画フォーマット

どんな型の動画を作るのか? これは視聴者との出会い方・印象を大きく左右するポイントです。

フォーマット例:

-

ルームツアー

-

社員密着Vlog

-

商品紹介/How To

-

インフルエンサーコラボ

いくつも候補がある中で、何を選ぶかが運用の成否を分けます。

弊社では、「クライアントの施策の目的を達成できる」かつ「YouTube上での需要がある」の基準でフォーマットを選定することが多いです。

フォーマットごとにリーチできる顧客フェーズが違うため、目的に応じて1〜3種類に絞ると効果的です。

例:ルームツアーは認知〜興味までをメインに、商品紹介は興味〜比較検討までをメインにして、2フォーマットを採用する。

3-3. 出演者の選定

出演者が誰なのかで、動画の印象はガラリと変わります。

弊社の提供するYouTube運用では、社員さんにご出演いただくことが多く、その「リアルさ」や「親しみやすさ」がユーザーとの距離を縮めてくれます。

話すのが得意な方よりも「商品愛のある方」の方が、実は視聴者に響きます。

※商品や会社への愛があれば、お話は弊社のディレクターが引き出します。

商品への愛のイメージとして、弊社がご支援しているアクタスさんの動画を載せておきます。

バイヤーさんが楽しそうに商品について語っている様子をご覧ください。

3-4. 演出の設計

どんな風に動画を見せるかを決める工程です。

視聴者に飽きられないような設計が求められます。

例:座談会の演出案

-

アメトーーク風(司会あり・具体的なテーマについて話す)

-

僕らの時代風(司会なし・抽象的なテーマについて話す)

座談会を作る過程では、

- 登場メンバーを決める

- 話すテーマを決める(例:「働きやすい職場とは?」)

- 必要があれば事前アンケートを実施

- 司会や進行役を立て、テンポ感をコントロール

- 撮影・編集では“自然なやり取り”を重視するため、台本は最低限に

このように、演出を丁寧に設計することで、出演者の魅力を最大限に引き出し、視聴者にとって心地よく、記憶に残る動画コンテンツを作り上げることができます。

以下は、弊社でご支援しているアットホームさんで実施している座談会の動画です。

演出方法:

- 一般人からのアンケートをとった上で”〇〇区住むならどこ?”のテーマで話す

- 出演者はアットホーム加盟店の社員さん

- 進行は弊社ディレクターがカメラ裏から実施し、進行の声も動画に入れる

- トーク内容は事前アンケートで決定

3-5. 構成の設計

台本の前に、動画全体の大まかな流れ=設計図を作成します。

「どこで見せ場を作るか」「視聴維持率を高める構造になっているか」がポイントです。

例:アットホームさんの座談会企画

-

冒頭ハイライト

-

社員さんの簡単な自己紹介

-

ディレクターが今日の企画を説明

-

テーマ「〇〇区で住むならどこ?」についてトーク

-

ランキング発表&答え合わせ

-

エンディング(次回予告や告知)

このように段取りを組んでおくことで、視聴者が飽きずに最後まで楽しめる構成になります。

3-6. 企画の具体化

構成と演出が決まったら、次は「何を話すか=企画」の具体化に入ります。

例:アットホームさんの座談会企画

-

〇〇区住むならどこ→「新宿区で住むならどこがベスト?」

-

おすすめエリア→「東京駅まで30分以内でおすすめエリアは?」

-

狙い目エリア→「20代女性の一人暮らし、狙い目エリアは?」

ユーザーが“自分ごと”として見ることができ、自分の意見をコメント欄に書く余地があるテーマを選ぶのがポイントです。

3-7. 台本制作

最後に台本です。

弊社は、出演者が本音で話している様子を動画にすることが重要と考えているので、台本は作り込まずに撮影をすることが多いです。

とはいえ、完全にフリートークにするわけではなく、事前に簡単な打ち合わせで「どんな流れで、どんな内容を話すか」を共有します。

必要に応じて話題メモ程度の資料を用意し、あとは現場の空気を活かした撮影を行います。

※金融、製薬系などの業界では、事前台本と社内チェックをした上で撮影に臨む場合もあります。

まとめ

まとめ

企業がYouTube運用を成功させるためには、媒体としての適性を見極め、明確な戦略設計を行うことが欠かせません。

ブランドイメージが確立している企業であれば、YouTubeを活用することで長期的なファン獲得が可能になります。

また、チャンネル設計から企画、演出、構成に至るまでを一貫して設計することで、より高い成果につなげることができます。

いかがでしたでしょうか?

チャンネル運用時に考えていることの一部を書きましたが、かなりのボリュームになってしまいました。

ご相談やご質問があれば、お気軽にご連絡ください!